*** 1 - Les fondations d'une puissance commerciale

1.1 - Les Prémices du Commerce Nord-Européen

Bien avant l'émergence des grandes cités qui formeront la Ligue hanséatique, la région baltique voyait de nombreux échanges commerciaux s’organiser dès le Xème siècle. Les commerçants nordiques avaient institué des alliances de protection corporatiste. Les souverains locaux, notamment au Danemark, avaient pris conscience de l’intérêt qu’ils pouvaient avoir à tirer parti de ces organisations marchandes primitives. Ce contexte commença à jeter les bases d'un espace économique baltique de plus en plus organisé.

Le XIIe siècle fut marqué par une forte croissance démographique en Europe du Nord. Ce développement favorisa une expansion rapide des réseaux d'échanges. Les mers Baltique et du Nord constituaient l’espace commun de cette circulation. Des routes commerciales vitales se développèrent alors pour faciliter le transport de biens essentiels comme les céréales, les fourrures, le poisson et le sel.

Mais le morcellement féodal du Saint Empire Romain Germanique rendait la circulation du commerce particulièrement dangereuse. L'insécurité sur les voies terrestres et maritimes, les taxations diverses à chaque franchissement de limites de principautés, poussèrent les marchands à s’organiser pour commercer et voyager en groupe et établir des alliances.

Ce développement et organisation du commerce profita à de nombreuses villes portuaires allemandes du Nord comme Dantzig (Gdańsk), Stralsund, Rostock, Wismar ou Lübeck. Cette dernière, grâce à sa position stratégique entre la Baltique et l'intérieur du continent, s'imposa rapidement comme une plaque tournante majeure pour le commerce du sel, des céréales et des poissons, et put tisser des liens étroits avec d'autres cités marchandes. La part la plus importante du trafic maritime passait par du cabotage, suivant les côtes pour relier entre eux les ports principaux.

1.2 - La Naissance de la Hanse Marchande

Au milieu du XIIe siècle, les marchands allemands comprirent leur intérêt d’étendre leurs activités jusqu'à l'île de Gotland pour s’en servir de base pour l’extension de leurs échanges vers l’Est en Baltique. Ceci leur permit d’instaurer une route commerciale vers Novgorod pour s'approvisionner en fourrure, ambre et cire. Puis, leur vision s’élargit rapidement pour créer une route de commerce s'étendant de Londres à Novgorod, avec l'Allemagne comme centre.

Pour se défendre de la concurrence scandinave, ils créèrent en 1161 une association de marchands avec le Gotland. Cette association, qui utilisait Visby comme entrepôt, le port principal de l’île, domina rapidement le commerce en Baltique, mais également les exportations vers les ports de la mer du Nord.Les profits du commerce favorisèrent le développement de villes et d'établissements dans l’arrière-pays, dans le Mecklembourg et la Poméranie. Ils attirèrent aussi des marchands d'Allemagne occidentale et de Flandre qui rejoignirent cet espace commercial en expansion.

1.3 – De l’alliance des marchands à l'alliance des villes

Les villes profitaient du développement commercial, mais face à l’insécurité croissante que suscitait la circulation des biens et à la nécessité de contrôler des routes stratégiques, elles commencèrent à nouer des alliances plus formelles.

En 1241, Lübeck et Hambourg signèrent un accord visant à contrôler la voie terrestre reliant la mer Baltique à la mer du Nord par l'isthme de Holstein. L’accord prévoyait également la frappe et l’adoption d'une monnaie commune préfigurant une alliance plus vaste. Dès lors, l'alliance prit de l'ampleur. Entre 1265 et 1280, de nombreuses autres villes d'Allemagne du Nord, telles que Wismar, Lunebourg, Stralsund, et Rostock, rejoignirent cette union naissante. Cette nouvelle Hanse finit par supplanter l’ancienne centrée sur le Gotland.

Les marchands de l'Est (les "Esterlins") de la Baltique et ceux de Cologne, initialement concurrents sur les marchés anglais et de Flandre, décidèrent alors de s'associer et d’accorder le droit d'ouvrir un comptoir à Londres aux marchands allemands en 1281, connu sous le nom de Steelyard ou Stahlhof. Ce comptoir constitua un débouché majeur aux marchands de l'Est, ouvrant l'accès à d’autres marchés comme ceux de Bruges et des foires de Champagne. En plus de celui de Londres, d'autres comptoirs importants s’installèrent à Novgorod et Bruges/Anvers. Cette évolution marque le passage d'une simple coopération entre marchands à celle d’une Hanse des villes plus structurée et politiquement offensive. À la fin du XIIIe siècle, ces alliances de villes étaient en place et avaient jeté les bases de l'organisation qui allait dominer le commerce nord-européen pour les siècles suivants.

*** 2 - L'Âge d'Or et l'organisation Hanséatique

2.1 - L'organisation de la Hanse

Etymologiquement, au Moyen Âge, le terme hanse désigne une association professionnelle de marchands exerçant une activité commune. La Hanse de la Baltique n’est pas la seule. De telles associations existaient par exemple à Paris, à Londres ou encore la Hanse drapière des 17 villes qui réunissait des villes du Nord de la France et des Pays-Bas.

À son apogée aux XIVe et XVe siècles, la Hanse s'était donné une organisation unique pour l'époque médiévale. A la différence des autres hanses qui existaient en Europe à la même époque, elle était plus qu'une simple association de marchands, elle était devenue une véritable communauté commerciale. Née du besoin des marchands de s’allier, elle avait évolué pour devenir une association de villes autonomes. Contrairement à un État, elle n'avait pas de structure organisée ou de personnel propre. Les décisions étaient prises collectivement.Le financement des vaisseaux et mercenaires devait être levé à partir de taxes sur les marchandises ou par les cités membres elles-mêmes.

La seule institution régulière était l'Assemblée Hanséatique, ou Hansetag. La première assemblée générale se tint en 1356 à Lübeck (photo) . Le Hansetag jouait un rôle crucial de coordination politique, diplomatique et économique. Entre deux réunions, c'était le Conseil de la ville de Lübeck qui gérait les intérêts de la Hanse, soulignant le rôle prédominant de cette cité. Au fil du temps, l'organisation interne de la ligue, qui réunissait en moyenne deux cents villes du XIVe au XVIe siècle, s'était structurée autour de quatre grands quartiers :

- la Westphalie autour de Cologne,

- la Saxe autour de Brunswick,

- la Prusse avec Dantzig,

- et le quartier Wende dirigé par Lübeck (image :Holstentor de Lübeck) , qui présidait de fait aux destinées de la Hanse.

La liste des membres de la Hanse réunissait non seulement une majorité de villes portuaires, mais aussi de nombreuses cités continentales.

2.2 - La Maîtrise des Routes Commerciales

L'un des fondements de la puissance hanséatique résidait dans sa capacité à sécuriser ses routes commerciales, une nécessité née de l'insécurité généralisée des voies de communication de l'époque. Face à ces dangers, l’alliance de villes hanséatiques était capable d'agir collectivement. Elle n'hésita pas à recourir à la force militaire lorsque ses intérêts étaient menacés. Un exemple marquant de cette détermination fut le conflit contre le Danemark. En 1361, le roi danois, allié à des ducs, tenta de s'implanter sur les côtes sud de la Baltique, menaçant directement les routes hanséatiques. Les villes se coalisèrent, finançant l'armement de navires pour faire face à cette menace. Leur victoire aboutit en 1370 à la Paix de Stralsund. Par ce traité, la Hanse obtenait non seulement le contrôle stratégique du détroit du Sund, voie vitale reliant la mer du Nord à la Baltique et évitant le transit terrestre par l'isthme de Holstein, mais aussi d'importantes garanties politiques, comme l'approbation de l'élection du roi du Danemark. (image : Hans Holbein -Georg_Gisze, marchand allemand du comptoir de Londres)Pour défendre ses intérêts et maintenir ses positions, la Hanse pouvait aussi utiliser la pression économique, notamment par des blocus et boycotts, appelés Verhansung. En 1388, elle organisa avec succès trois blocus simultanés pour contraindre Flamands, Anglais et Russes à respecter ses privilèges. Grâce à ces actions militaires et diplomatiques, la Hanse parvint à écarter ses principaux concurrents, établissant de fait un "mare clausum" en mer Baltique et mer du Nord, s'assurant un monopole commercial sur ces espaces maritimes. Cette maîtrise des routes s'appuyait enfin sur un réseau étendu de comptoirs, les Kontores, points d'appui essentiels à l'étranger.

2.3 - Les Moteurs de l'Économie Hanséatique

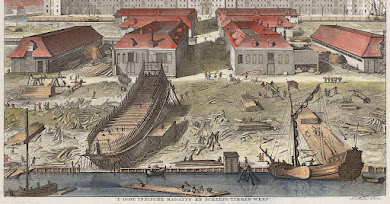

Le dynamisme économique de la Hanse reposait fondamentalement sur sa capacité à innover et à organiser efficacement les échanges à grande échelle. Un facteur-clé fut l'évolution de ses navires. D'abord la Cogue (Kogge), mise au point au XIIIe siècle, capable de transporter jusqu'à 200 tonnes de marchandises grâce à sa conception stable et peu gourmande en bois. Elle pouvait même être armée de canons, elle fut une redoutable machine de guerre jusqu'au XVe siècle.Vers 1350, lui succéda la Hourque (image) , plus large et ventrue, capable de transporter deux à trois cents tonnes. Au XVe siècle fut adoptée la caravelle espagnole, plus souple et rapide. Ces avancées navales permettaient le transport du volume important de marchandises nécessaire à une économie où les marges commerciales sur les produits de consommation courante restaient faibles.

A cette époque, la Hanse représentait la première flotte d'Europe en tonnage.

L'organisation des échanges suivait un schéma structuré : des produits fabriqués de l'ouest de l'Europe étaient échangés contre des produits primaires de l'est et du nord. Parmi les marchandises échangées, figuraient notamment les fourrures et la cire de Russie et des pays Baltes, le bois et les céréales de Prusse et de Pologne, la laine d'Angleterre, la morue séchée de Norvège, le hareng salé de Scanie, le cuivre et le fer de Suède, la bière des ports baltes et le sel gemme de Lunebourg. Vers l'est, étaient exportés des draps, initialement de Flandre puis d'Angleterre et de Hollande, ainsi que des vins (Rhin, Aquitaine, Portugal) et des produits méditerranéens via Bruges et Cologne. Ces marchandises transitaient par un vaste réseau de marchés et de points de transit. Outre les grands comptoirs comme Novgorod, Bruges, Bergen et Londres, le commerce s'étendait aux foires de Scanie (Suède), aux villes situées le long du Rhin, de la Vistule et d'autres fleuves, atteignant des marchés aussi lointains que la Galicie, l'Italie et Constantinople.

2.4 - L'Identité culturelle hanséatique

Au-delà de sa puissance économique et de son organisation singulière, la Hanse favorisa l'émergence d'une identité culturelle partagée au sein de son vaste espace d'influence. L'expression la plus visible de cette identité fut sans doute l'art de la brique rouge utilisée en architecture, connue sous le nom de Backsteingotik, Les régions étaient souvent pauvres en pierres de taille. Les façades étaient décorées de briques émaillées de diverses couleurs et d'arcatures aveugles, les pignons à redents décoraient les hôtels de ville, entrepôts (image : musée Holstentor) et maisons patriciennes. Le Holstentor de Lübeck en est un exemple emblématique. L'urbanisme hanséatique développait des quartiers commerciaux spécifiques dotés des infrastructures nécessaires aux affaires, comme les bourses et les maisons des corporations. Cette unité architecturale se retrouve également dans les édifices religieux ; l'église Marienkirche (photo) de Lübeck, achevée en 1351, servit de modèle à plus de soixante-dix églises essaimées sur les pourtours de la Baltique. Ses tours imposantes servaient d'amers pour les marins.

Outre cette signature architecturale, un élément clé de l'unité culturelle était la langue commune, le bas-allemand, parlée dans les comptoirs et parmi les marchands. Un droit spécifique était d'ailleurs pratiqué dans ces comptoirs. L'essor de la Hanse a ainsi entraîné une germanisation de son espace, favorisant la diffusion des dialectes bas-allemands et du droit germanique, notamment via l'adoption de chartes urbaines sur le modèle de Lübeck ou Magdebourg, qui encourageaient l'installation de marchands et artisans allemands. Cette culture partagée, bien que n'étant pas celle d'un État unique, a cimenté l'identité des villes membres et contribué à la singularité de la Hanse médiévale.

*** 3 - Le déclin et la disparition

3.1 - Les nouvelles concurrences

À partir du début du XVe siècle, la Hanse dut faire face à une intensification marquée des concurrences. D'abord internes, avec des marchands comme ceux de Nuremberg qui, déjà bien établis en haute Allemagne, aux foires de Champagne et en Italie, commencèrent à concurrencer les hanséates jusqu'en mer du Nord et en Baltique. Mais la Ligue fut surtout impuissante à endiguer l'émergence rapide de deux puissances économiques maritimes majeures : l'Angleterre et la Hollande.

Les Hollandais, en particulier, présentèrent des avantages structurels significatifs. Leur marine marchande, dont le tonnage dépassa celui des villes hanséatiques dès 1570, bénéficiait d'un faible coût du fret. Contrairement aux villes hanséatiques, souvent liées à des structures marchandes médiévales et fragmentées, la Hollande disposait d'une organisation commerciale plus moderne et centralisée, utilisant des pratiques innovantes comme les compagnies, les bourses et les assurances qui optimisaient les coûts. Des associations puissantes de marchands hollandais, comme les Calisvairders, contribuèrent à leur dynamisme. La Hollande profitait également d'une main-d'œuvre bon marché et abondante pour la construction navale et la navigation, ainsi que de politiques étatiques activement favorables au commerce maritime, incluant des infrastructures portuaires développées et une fiscalité avantageuse. À l'inverse, la Hanse, fédération de villes parfois concurrentes et moins réactives, peinait à s'adapter. Parallèlement, l'Angleterre connaissait une expansion économique sans précédent, portée notamment par l'essor de sa production drapière et le dynamisme de ses marchands : les merchants adventurers. Ces derniers faisaient commerce de tout, s'approvisionnant et vendant leurs produits dans un espace toujours plus vaste. Depuis des ports comme Bristol, ils exportaient leurs fameux draps longs anglais, de l'étain, des viandes salées, ainsi que divers produits comme le pastel de Gênes, des vins de Gascogne ou des figues et raisins secs du Portugal vers la Baltique. Ils achetaient également du bois à Thorn ou Dantzig, qu'ils utilisaient pour construire des navires capables de rapporter des cargaisons beaucoup plus lourdes.Cette concurrence, tant anglaise qu'hollandaise, porta des coups sévères à l'industrie drapière de Bruges et de son comptoir hanséatique, qui finit par être ruinée par les draps fabriqués à Leyde, Amsterdam ou Rotterdam. Côté anglais, les merchants adventurers s’attaquèrent à l’affaiblissement de la position hanséatique. Ils réussirent d'abord à obtenir d'Henri VI Lancaster la fermeture du Steelyard de Londres en 1447. Il fut rétabli par le traité d'Utrecht en 1474, puis fermé définitivement par la reine Élisabeth Ière en 1598. Cette perte de privilèges à Londres traduisait le recul de l'hégémonie hanséatique face à ces nouvelles puissances.

3.2 - Les défis géopolitiques

Au-delà des nouvelles concurrences commerciales, la Hanse dut faire face à des bouleversements géopolitiques majeurs qui sapèrent ses fondements. Un premier coup lui fut porté par le Danemark, son ennemi traditionnel. L'élection de Christian Ier en 1460, également duc de Schleswig et de Holstein, permit au royaume danois de prendre le contrôle de routes terrestres vitales pour le commerce hanséatique en affaiblissant sa position.

Un autre événement d'une portée considérable fut la prise de Novgorod par Ivan III de Russie en 1478. Cette conquête précipita le déclin du plus ancien comptoir de la Hanse (illustration). En 1494, le comptoir fut définitivement fermé et les marchands allemands de Novgorod furent déportés à Moscou. Cette fermeture marqua la fin du rôle d'intermédiaire obligé des marchands hanséatiques pour les échanges entre l'est et l'ouest de l'Europe. Sa perte fut un coup sévère.Parallèlement, à l'échelle mondiale, la découverte du Nouveau Monde entraîna un déplacement inexorable des centres d’échanges commerciaux vers l'Ouest. Ce changement marginalisa les ports de la Baltique, comme Lübeck, qui apparurent mal positionnés pour bénéficier du commerce transatlantique naissant. A l'exception toutefois de Hambourg et Brême qui surent se réorienter.

A cette mutation économique globale, il faut ajouter la montée d'États monarchiques comme la Russie et de souverains cherchant à reprendre le contrôle des villes prospères. Tout cela réduisit considérablement l'influence et la prospérité de l’alliance hanséatique qui restait principalement centrée sur l'Europe du Nord et l'espace baltique.

3.3 - Les faiblesses structurelles internes

Au-delà des pressions externes, le déclin de la Hanse fut également accéléré par ses faiblesses structurelles internes. L'une des caractéristiques fondamentales de la Ligue était son absence d'autorité centrale. N'étant pas un État, et sans autorité réelle autre que l’intérêt commun de ses membres, les décisions de son assemblée, le Hansetag, n'étaient pas juridiquement contraignantes. Cette structure décentralisée impliquait que les cités membres réagissaient souvent en ordre dispersé face aux défis, cherchant avant tout à défendre leurs intérêts propres. L'absence d'un impôt central empêchait toute redistribution des richesses entre les villes.

Certaines villes s'enrichissant plus rapidement que d'autres, cela généra inéluctablement des dissensions internes, amenant des cités de plus en plus nombreuses à résister ou désobéir aux injonctions collectives. Des villes comme Dantzig (le port de Gdańsk), Riga, et Reval, commencèrent à développer leurs propres routes commerciales, s'affranchissant par exemple du monopole de Lübeck sur le sel de Lunebourg en important directement à partir de salines françaises. Les villes plus à l'ouest, telles Brême, Hambourg, et Cologne, réorientèrent leurs échanges vers le sud de l'Allemagne et l'Angleterre. Cologne, notamment, acheminait les draps anglais par le Rhin vers des foires éloignées, atteignant même la Galicie. Lübeck, de son côté, adopta une attitude toujours plus protectionniste, restreignant l'usage du crédit et la frappe de monnaies d'or, ce qui, paradoxalement, contribua à l'incapacité des Hanséates à adopter les innovations financières comme le crédit commercial mis au point par les Lombards.Parallèlement, l'avènement de la Réforme au XVIe siècle introduisit un nouvel élément de division. Si la majorité des villes du nord optèrent pour les idées luthériennes, les cités rhénanes, flamandes et westphaliennes restèrent majoritairement fidèles au catholicisme, fracturant l'unité culturelle et politique de l'alliance. Ces fragilités internes, conjuguées aux concurrences externes et aux mutations géopolitiques, contribuèrent à affaiblirent la Hanse de l'intérieur.

3.4 - Le coup de grâce et la fin officielle

Dans ce contexte, la Hanse subit un coup fatal avec le déclenchement de la Guerre de Trente Ans (1618-1648). Ce conflit dévastateur ravagea une grande partie de l'espace hanséatique et entraîna une désorganisation profonde des circuits commerciaux qui avaient fait la richesse de l’association. Seule la ville de Hambourg sembla relativement épargnée. La Paix de Westphalie en 1648, qui mit fin à cette guerre, consacra un nouvel ordre européen caractérisé par la montée en puissance des États monarchiques et la marginalisation de la Hanse dans ce paysage politique remodelé. L'alliance des villes, sans véritable autorité centrale ni armée propre, ne put rivaliser avec ces puissances émergentes et perdit définitivement son influence politique et commerciale prédominante.

La Hanse était moribonde. L'assemblée hanséatique, le Hansetag reflet de l'organisation, vit sa fréquentation s'effondrer. L'ultime Hansetag, tenu en 1669, ne réunit plus qu'un nombre infime de villes témoignant de l'abandon généralisé par ses membres. Certaines villes comme Lübeck, Brême et Hambourg tentèrent des alliances limitées, une survie qui demeura toute provisoire. La Hanse, en tant qu'entité active et influente, avait cessé d'exister. Ses derniers biens ne furent formellement liquidés qu'en 1862, marquant ainsi la fin officielle de cette formidable association marchande

*** en conclusion

La Ligue hanséatique, née de l'organisation des marchands nord-européens au XIIe siècle, a marqué l'histoire par un modèle unique d'alliance commerciale. Structurée autour de villes autonomes, elle a dominé les échanges en mer Baltique et du Nord grâce à une organisation collective et une maîtrise des routes commerciales. Son âge d'or, aux XIVe et XVe siècles, fut caractérisé par des innovations navales, une identité culturelle forte et une économie dynamique. Cependant, face à la montée des puissances maritimes comme l'Angleterre et la Hollande, à des bouleversements géopolitiques mais aussi à ses divisions internes, la Hanse a connu un déclin progressif. En 1669, la Hanse n'était plus que l'ombre d'elle-même, marquant la fin d'une ère commerciale médiévale unique.

Les annexes :

- Annexe 1 : Les villes de la Hanse

- Annexe 2 : Les comptoirs de la ligue hanséatique

Bibliographie :

- Clio - La Hanse, une union d'intérêts

- Persée - Les raisons intellectuelles d'une suprématie commerciale : la Hanse

- Wikipédia - La Hanse

- Wikipédia - Les villes hanséatiques - renouveau

- Wikipédia - Kontor de Bruges

.jpg)